近日,为深化校地合作,推动非物质文化遗产的系统性记录、研究和传承,6月27日至7月2日,四川传媒学院“古蔺遗韵•传承先锋队”师生一行到古蔺县开展暑期“三下乡”社会实践,重点聚焦古蔺花灯、苗族蜡染等非遗项目,运用专业技能开展深度调研与赋能实践。团队成员由影视摄影与制作和智慧广电专业学生组成,具备4K超高清影像摄录、后期制作及英、日、韩多语种翻译能力,为本次文化记录与传播工作提供了坚实的技术支撑。

在古蔺文化馆,团队认真聆听了王进老师讲述古蔺花灯的历史、制作工艺、文化地位与传承困境。

在永乐街道麻柳滩村,学生们系统学习了古蔺花灯的表演程式、服饰文化及其深厚的艺术底蕴,不仅亲身体验了角色演绎过程,更通过与花灯艺人的专题座谈,深入了解了古蔺花灯当前面临的实际挑战,如年轻群体兴趣转移、市场空间压缩等,并真切感受到永乐花灯班在表演形式创新、传承人梯队培养方面的持续努力与探索。

在永乐街道岩桑沟兴桥,团队充分发挥专业所长,积极参与并记录了古蔺花灯与当地深厚的红色文化资源进行创造性融合的尝试。运用4K技术完整摄录了永乐花灯班创新演绎的红色经典《四渡赤水出奇兵》古蔺花灯版表演。这一实践不仅是对非遗艺术表现形式的突破性尝试,也为借助地域红色文化影响力提升非遗项目认知度提供了生动的专业影像范例。团队随后走访了永乐街道老中青不同代际的花灯艺人,系统梳理了其坚守传统、薪火相传的经验与发展脉络。

在大黑洞苗族蜡染工作室,团队探访了省级非遗代表性项目苗族蜡染技艺。成员们观摩了传承人陶福秀的精湛作品,详细记录并亲身体验了画蜡、浸染等核心工艺流程。陶福秀系统地介绍了蜡染的历史渊源、艺术特色及当前在传承推广

中遇到的具体困难。结合在当地进行的公众认知度调研,团队清晰地认识到苗族蜡染技艺在更广泛群体中的认知度有待提升,凸显了专业化记录、系统性阐释与针对性传播的紧迫性。

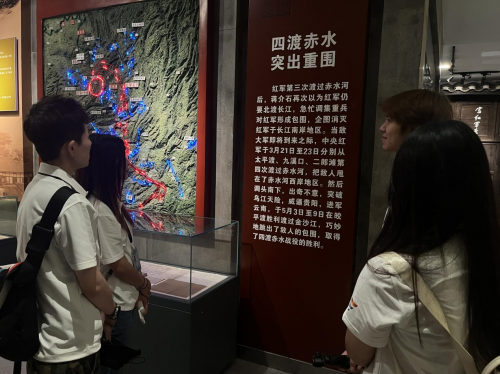

在太平古镇四渡赤水陈列馆,队员们深入了解红色历史。发现民众对红色文化熟悉度高,但对本土非遗了解较少,启发了借助红色文化影响力推广非遗的思路。

通过此次深度实践,团队系统性地采集了古蔺花灯的原生态表演、核心角色范式、服饰细节及传统唱腔,苗族蜡染的精湛技艺流程、典型纹样谱系与审美特征等宝贵的一手影音图文素材。这些高清、系统、多维度的记录成果,将为团队后续制作专业水准的纪录片、文化档案并面向国内外进行多语种译制传播提供了核心资源基础。团队计划聚焦苗寨蜡染技艺、古蔺花灯技艺表演及太平古镇红色记忆三大板块,凸显民间艺术魅力,激活非遗跨文化价值。

四川传媒学院此次到古蔺的社会实践,是高校专业力量精准对接地方非遗保护与传承需求的一次务实行动。其核心价值在于运用影视制作、多语传播等现代技术手段和专业方法,为古蔺花灯和苗族蜡染非遗项目完成了规范化、高质量的数字记录,捕捉了其与红色文化结合的创新实践案例,并为构建面向国际国内的专业化传播内容奠定了坚实基础。这种以专业赋能为核心的实践模式,为地域特色文化的可持续传承、创新发展和有效传播注入了新的动力,是校地合作推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的一次有益探索。(作者:张雪帆 罗晶晶)